當那根細長的棉簽緩緩靠近鼻孔,你下意識屏住呼吸,眉頭緊鎖——這或許是過去三年里,人類集體記憶中最熟悉的“微小儀式”。有人形容它像“大腦被撓了癢癢”,有人則覺得“仿佛直通天靈蓋的酸爽”。但你是否想過,在你皺眉忍耐的十幾秒里,這根看似普通的拭子,正開啟一場精密如偵探破案的“微觀冒險”?

第一站:鼻咽部的“犯罪現場”

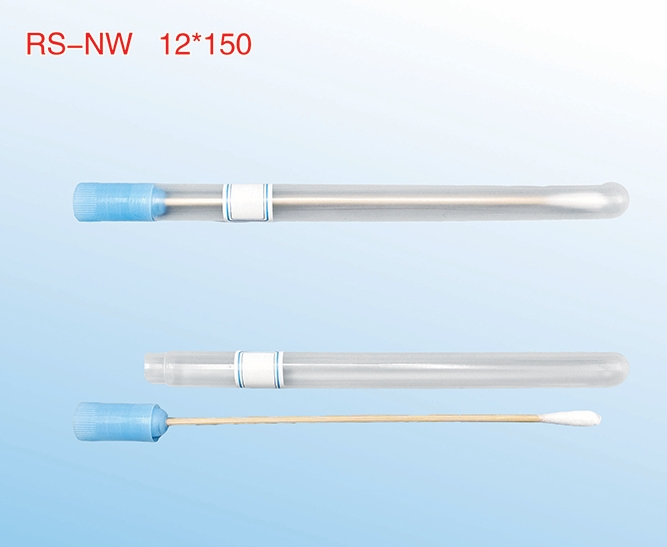

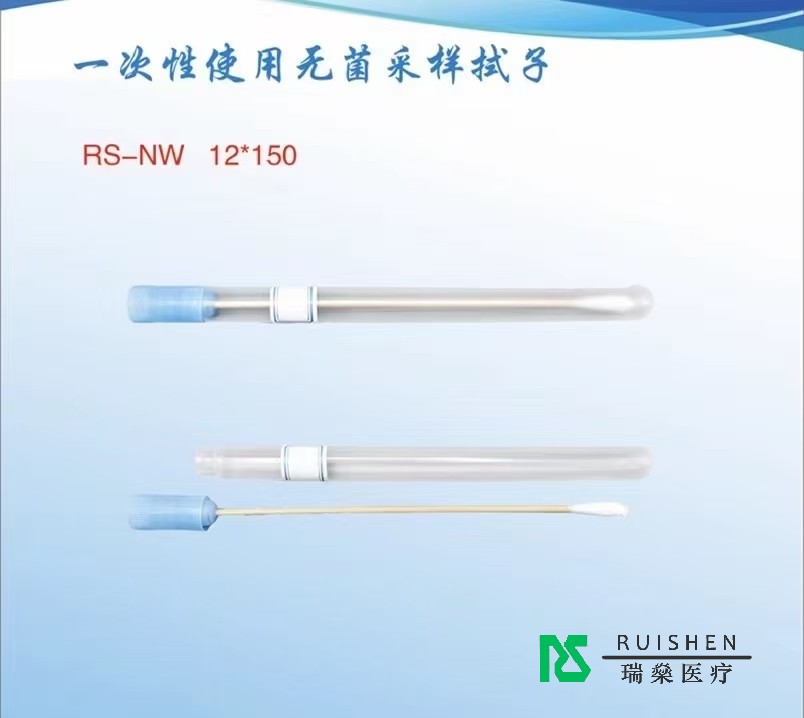

拭子的使命,是采集病毒或細菌的“犯罪證據”。當它突破鼻毛的“安檢防線”,深入鼻腔約6-8厘米(或直達鼻咽部)時,表面柔軟的植絨纖維開始工作——這些數以萬計的微小絨毛如同“分子磁鐵”,通過靜電吸附牢牢抓住逃逸的病毒顆粒、脫落細胞及分泌物。

科學家發現,鼻咽部是呼吸道病毒的“黃金藏匿點”:這里黏膜濕潤、溫度恒定,且免疫細胞較少,堪稱病毒復制的“天堂”。而拭子的植絨材質經過特殊設計,既能避免損傷黏膜,又能最大化捕獲目標物質——這比普通棉簽的采集效率高出20%以上。

第二站:病毒保存液的“時間膠囊”

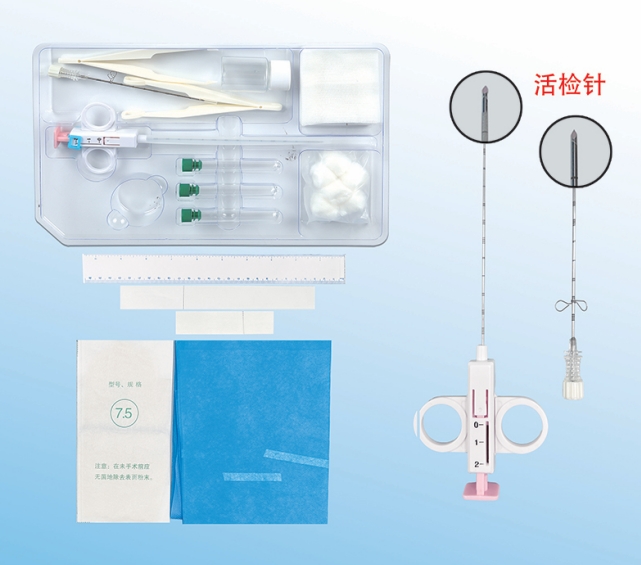

采集完成后,拭子頭被迅速折斷,浸入含有病毒保存液的試管中。這瓶看似普通的小藍管,實則是維持樣本活性的“生命艙”:

滅活型保存液:通過裂解病毒蛋白外殼,使其失去感染性,同時釋放核酸(DNA/RNA),便于后續檢測;

非滅活型保存液:像給病毒穿上“防彈衣”,在低溫下保存其完整結構,適用于需要培養病毒或研究變異的研究場景。

無論哪種類型,保存液的核心任務都是阻止樣本降解——畢竟,從采集到檢測可能間隔數小時,若病毒RNA被環境中的核酸酶分解,檢測結果就會變成“假陰性”。

第三站:實驗室的“分子拼圖游戲”

當樣本抵達實驗室,真正的“偵探工作”才剛開始:

核酸提取:機器將保存液中的病毒核酸“釣”出來,去除蛋白質、脂肪等雜質,得到純凈的核酸溶液;

PCR擴增:通過高溫變性、低溫退火、中溫延伸的循環,讓極微量的病毒核酸復制成數億份——這相當于把一根頭發絲放大成摩天大樓;

熒光檢測:若樣本中含有病毒核酸,擴增過程中會釋放熒光信號,機器通過捕捉光點數量判斷是否陽性。

整個過程如同在茫茫大海中尋找一枚特定形狀的貝殼,再通過復制技術將其放大到肉眼可見。而這一切,都始于那根被你“嫌棄”的拭子。

幕后英雄:從拭子到報告的“隱形鏈條”

你或許不知道,一根拭子的誕生需要經過20余道工序:從醫用級聚丙烯原料的熔融注塑,到植絨纖維的靜電噴涂,再到環氧乙烷滅菌與無菌包裝,每一步都關乎檢測準確性。而全球疫情期間,僅中國就日均生產數億支拭子,支撐起龐大的檢測網絡。

更令人驚嘆的是“樣本物流系統”:裝有拭子的試管需在2-8℃低溫下運輸,部分偏遠地區甚至動用無人機或冷鏈專車,確保樣本在黃金時間內抵達實驗室。這背后,是無數物流人員、實驗室技術人員與時間賽跑的接力賽。

下一次被捅鼻子時,不妨說聲“謝謝”

當拭子再次靠近你的鼻孔,或許你可以放松眉頭,想象它正帶著“使命”穿越你的呼吸道,開啟一場拯救生命的微觀探險。這根小小的工具,連接著個體健康與公共安全的橋梁,也見證著人類對抗傳染病的智慧與韌性。

所以,下次被“捅”時,不妨對它輕聲說一句:“辛苦了,小英雄。” 畢竟,在這場沒有硝煙的戰爭中,每一份準確的檢測報告,都是我們邁向正常生活的通行證。