在醫療場景中,一根細如發絲的穿刺針,承載著患者對健康的期待,也考驗著醫療技術的安全底線。從靜脈采血到組織活檢,從微創手術到重癥監護,一次性醫用穿刺針憑借其“即用即棄”的特性,成為現代醫療中不可或缺的“安全衛士”。然而,在追求衛生安全的同時,如何平衡環保性能?這一矛盾如何化解?本文將帶您揭開一次性穿刺針背后的技術密碼與行業創新。

一、衛生安全:一次性設計的“絕對防線”

1. 從源頭杜絕交叉感染

傳統穿刺針需經過清洗、消毒、滅菌等復雜流程才能重復使用,但任何環節的疏漏都可能成為交叉感染的隱患。一次性穿刺針則通過“一人一針”模式,徹底切斷病原體傳播鏈。例如,在血液透析、腫瘤活檢等高風險操作中,一次性穿刺針的普及使乙肝、丙肝等血源性傳染病的感染率顯著下降。

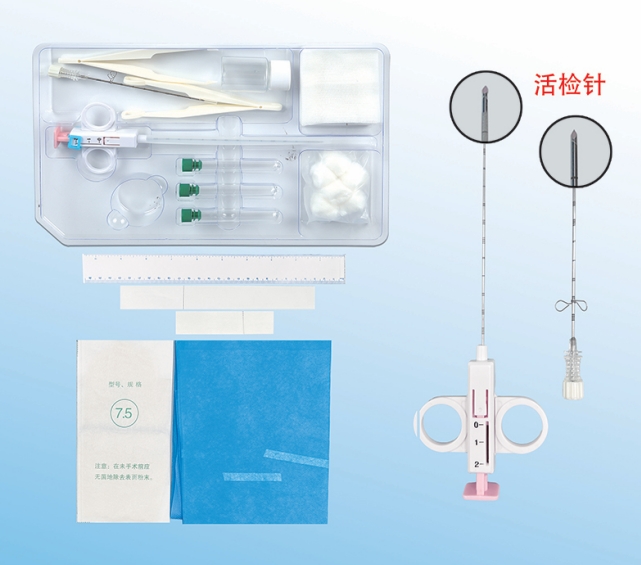

以腹腔穿刺術為例,傳統器械需反復使用,而一次性腹腔穿刺包采用獨立包裝,內含鈍頭穿刺針、防滑套管等組件,經環氧乙烷滅菌后密封。手術時,醫生只需撕開包裝即可使用,全程無需接觸外界環境,將感染風險降至最低。

2. 材料與工藝的“雙重保險”

一次性穿刺針的材質選擇直接關系到安全性。醫用級不銹鋼需具備高純度、耐腐蝕性,避免因金屬雜質引發組織炎癥;聚碳酸酯套管則需通過生物相容性測試,確保不會釋放有害物質。例如,某品牌涂層穿刺針采用納米級拋光工藝,使針尖表面光滑度提升30%,減少與組織的摩擦力,從而降低患者痛感與創口滲血風險。

此外,密封結構設計是防止逆行感染的關鍵。部分穿刺針內置單向閥或瓣膜閥,當器械拔出時,閥門自動閉合,阻止體腔內液體或氣體外泄,避免污染手術區域。

3. 嚴格的質量管控體系

從生產到使用,一次性穿刺針需經歷多重質量關卡:

滅菌驗證:通過生物指示劑(如嗜熱脂肪芽孢桿菌)測試滅菌效果,確保無菌保證水平(SAL)達10??;

密封性檢測:模擬手術中的壓力變化,測試套管在器械反復進出后的密封性能;

防重復使用設計:部分產品采用易碎部件或一次性標識,首次使用后即無法再次組裝,杜絕違規重復使用。

二、環保挑戰:醫療廢棄物的“綠色革命”

1. 一次性醫療用品的環保爭議

全球每年產生數億噸醫療廢棄物,其中一次性穿刺針因含有金屬、塑料等成分,處理難度較大。傳統焚燒方式可能產生二噁英等有害物質,而填埋則會導致重金屬滲漏。如何平衡衛生安全與環保責任,成為行業痛點。

2. 創新技術:從“末端治理”到“源頭減量”

可降解材料應用:部分企業開始研發以聚乳酸(PLA)為代表的可降解塑料,用于制造穿刺針手柄或包裝。這種材料在自然環境中可分解為二氧化碳和水,大幅降低填埋壓力。

模塊化設計:將穿刺針分為金屬針頭與塑料套管兩部分,使用后分離回收。金屬部分經清洗后可熔煉再造,塑料部分則通過粉碎加工制成工業原料。

環保包裝革新:采用紙質或生物基材料替代傳統塑料包裝,減少碳排放。例如,某品牌穿刺包使用甘蔗渣制成的包裝盒,其碳足跡比傳統塑料降低60%。

3. 閉環管理體系:全生命周期的環保承諾

領先企業正構建“生產-使用-回收”的閉環體系:

生產端:優化工藝流程,減少原材料消耗。例如,通過精密鑄造技術將針頭壁厚從0.2mm降至0.15mm,在保證強度的同時降低金屬用量;

使用端:推廣“小規格針頭”。針對兒童或血管細小的患者,開發更細的針頭(如24G、26G),減少組織損傷與醫療廢物體積;

回收端:與專業機構合作,建立醫療廢物分類回收網絡。部分醫院已試點“銳器盒智能回收系統”,通過二維碼追溯穿刺針來源,確保合規處置。

三、未來展望:科技與人文的雙重驅動

1. 智能化穿刺針:精準與安全的融合

隨著物聯網技術發展,智能穿刺針正從概念走向現實。例如,內置傳感器的穿刺針可實時監測穿刺深度、組織阻力等數據,并通過APP反饋給醫生,避免因操作失誤導致并發癥。同時,智能包裝可記錄滅菌時間、開封狀態等信息,防止過期或污染產品流入市場。

2. 患者體驗升級:從“恐懼”到“信任”

一次性穿刺針的普及不僅提升了安全性,更重塑了患者對醫療的信任。例如,某醫院引入透明化穿刺包后,患者可通過包裝上的二維碼查看滅菌報告、材質檢測數據等信息,消除對器械衛生的疑慮。此外,無痛涂層技術、防滑手柄設計等細節優化,進一步降低了患者的焦慮感。

3. 行業協同:構建可持續醫療生態

解決一次性穿刺針的環保問題,需產業鏈各方共同努力:

政府:完善醫療廢物分類標準,出臺可降解材料補貼政策;

企業:加大研發投入,推動綠色技術創新;

醫療機構:優化采購策略,優先選擇環保性能優異的產品;

公眾:提升醫療廢棄物分類意識,減少隨意丟棄行為。

結語:小針頭,大責任

一次性醫用穿刺針的演變史,是一部醫療技術進步與人文關懷交織的史詩。從最初為解決交叉感染問題而誕生,到如今在衛生安全與環保性能間尋找平衡,這根小小的針頭始終承載著人類對健康與地球的雙重承諾。未來,隨著材料科學、智能技術的突破,一次性穿刺針必將以更安全、更環保的姿態,繼續守護每一個生命的尊嚴。